ذخائر

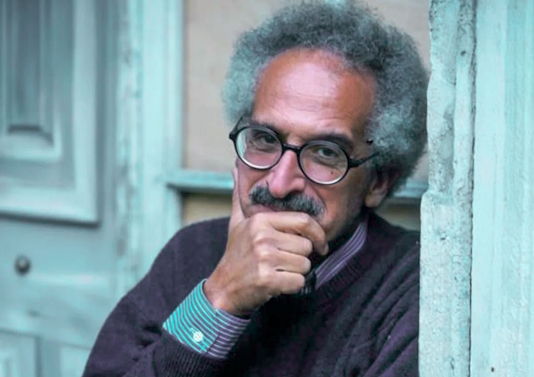

يحيى حقيبين الإيمان والفن والحب

2026.02.14

بين الإيمان والفن والحب

مطلوب مني أن أكتب هنا سيرتي الذاتية. التحدث عن النفس! يا له من لذة ساحرة، تواضعها زائف، يا له من ملل فظيع، يستحب معه الانتحار. أغلب أحاديثنا -بعد كلمتين ليس غير- تتحول من الموضوع -أيًا كان- إلى الذات، الشكوى أو الافتخار، ولكني أحس أنهما ينبعان من نزعة واحدة متكتمة: استجداء تبرير الوجود.

وأنت معذور حين تقرأ هذه السيرة بعد قليل إذا حكمت -ولا أقول ظننت- أنني لكي أكتبها قد تزينت وجلست أمام مرآة أتغزل (كم أود أن يكون بين الاختبارات النفسية دراسة مجاوبة الشخص لصورته في المرآة: العجب، عدم التصديق، الافتتان، النفور)، ولكن ثق -وهذا عشمي فيك إن كنت لا تعرفني- أن شيئًا من هذا لم يحدث؛ أنقذتني حيلة بسيطة، التجأت إلى مقص قطع لي فقرات من أحاديث عديدة ظهرت لي في الصحف والمجلات (يملؤون فراغها على قفانا بالمجان!) ولصقت بعضها إلى بعض، مضيفًا هنا، منقحًا هناك... ومع ذلك فصورتي في هذه المرآة هي جلسة أمام فوتوغرافي محترف، يسلط عليّ أضواء أعشى لها، وأعوج رقبتي لكي تعتدل في نظره، وأبتسم بلا سبب، صورتي في هذه الأحاديث مأخوذة خطفًا -أحيانًا وأنا في مباذلي- فهي أصدق. وهكذا أبرأت ذمتي منك وزيادة.

ولكن هذه السيرة ستقيس عمري بالسنين والأيام، وما هو بالقليل... طظ! لا قياس عندي لعمري إلا بهذه اللحظات القليلة النادرة التي نبض فيها عرق في روحي مهتزًا بجذل قدسي عند التقائي بالفن، متلقيًا ومعبرًا. قمة هذا الجذل عند التقائي بالشعر والموسيقى -على قدم المساواة- ثم النحت، ثم التصوير، ثم العمارة. لست أدري أين أضع بينها لقائي برشاقة الإنسان في فن الباليه. يعلو كل هذا جذل اللقاء بفن أعظم وأجل: فن الطبيعة وجمالها، لو أفضت فيه لاحتجت أن أكتب مجلدًا ضخمًا.

لحظات قليلة نادرة، ولكني عرفت بفضلها طعم السعادة وحمدت ربي عليها حمدًا طويلًا لا يتقطع. ولا ولوج إلى ساحة السعادة -في اعتقادي- إلا من أحد أبواب الثلاثة: الإيمان، والفن، والحب، لا شيء يشع بها مثل هذا الخشوع الذي أراه في المعابد. وإذا كان الحب هو أكثرها التصاقًا بالصلصال والحمأ المسنون، وبالزمان والمكان والصدف، فإنه شرط ارتفاع الإنسان عن مرتبة الحيوان، وكان الإيمان أكثرها طموحًا لأنه يطلب الله لا الناس، الخلود في الآخرة لا العبور في الدنيا، فسيبقى الفن وسطًا جامعًا للطرفين، يا لها من منزلة!

وقد عرفت مقامي منذ وعيت لهذا العرق الذي ينبض في روحي، لست من الملهمين، ولا لي صاحب في وادي عبقر. الإلهام نور ساطع كاشف لجميع آفاق الروح والعالم، يهبط على من يختاره دون سبب ظاهر، فيتلقاه بغير سعي منه إليه. ما أبعد الفرق بين هذا النور وبين أزيز الشرارة الخاطفة التي أحس بها وهي تنقد أحيانًا فجأة ثم تنطفئ لتوها. إنها لا تنير لي إلا دربًا ضيقًا وسط غابة كثيفة، يؤدي إلى كنز صغير لا يفرح به الأثرياء... حتم عليّ أن أشرئب لكي أصطادها (وضعت هذا في قطعة بعنوان «الشاعر بصير» ستجدها في أحد مجلدات هذه الطبعة) -تنطفئ هذه الشرارة وتتركني لكي أشقى غاية الشقاء حتى يتفصد العرق من جبيني من أجل أن أصل إلى هذا الكنز الذي رأيته -بل قل حدسته من بعيد- كأنني أنحت في صخر. وحتم عليّ أن أزيل عن العمل كل آثار العرق، ليظن الناس أنها ولادة سهلة. إنني ممن يدخلون معبد الفن من أشد أبوابه ضيقًا وعسرًا، وليست هذه الشرارة بزوارة، لهذا كنت من المقلين، أسمعهم يعيبون هذا عليّ، كأنهم يطلبون مني أن أكون من المدلسين... يكفيني الصدق.

ومع هذا فإن عمري القصير في الفن -إنه مجموع لحظات خاطفة عابرة- قد جاوز نصف قرن، وأحمد الله على ذلك، لأن هذا الطول أتاح لي أن أشهد في نفسي تحولًا عجيبًا، ولولاه لما شهدته. كانت الذات تندلق على الموضوع في مطلع هذا العمر. هذا الاندلاق سهل، وله فرحة، واسترضاء للأنانية. وكنت أشعر بشيء من الضيق دون أن أعرف سببه على وجه اليقين... سببه أنني كنت خاضعًا لبداية لا بد منها. إنها مرحلة ستمر، ولكن متى وكيف.. إنها حموة الموسي! وبدأ التحول شيئًا فشيئًا حتى تم أواخر عمري، أصبحت الآن أحس إحساسًا واضحًا قويًا أنني لست إلا بوقًا، لا قيمة له في ذاته، ولكن قيمته أن إرادة لا ندري سرها قد اختارته لكي تهمس منه -على تقطع- سليقة اللغة والتراث، مختلطة بأشجان الإنسان منذ أعز أجدادي -ساكن الكهوف- حتى اليوم... .

أشجان الإنسان -أولًا- في علاقة روحه بربه نسيانه لها -كما قال هو في كتابه- أشد عذاب تتوجع له وتئن.. بالكون: أين وكيف ينسلك في نظامه، يدخل خانته. بالقدر: بين الثورة عليه والرضاء به. ينعكس هذا كله على المجتمع المتقلب ليستطيع أن ينطق بلسان إنسان ويجد من يفهمه، فليس من المفارقات قولي: إن الفن للفن هو المدخل الوحيد للفن من أجل الحياة. ورغم أن هذا البوق قد عزلني فقد استطعت أن أعوض لذة البوح بلذة المراقبة، كأنني شاهد واقف على جنب، يطل على شيء عجيب يحدث أمامه، ويحاول فهم سره، ثم لا ينقضي عجبه منه، الفن بهذا المعنى هو النغمة لا الوتر، الزهرة لا البستاني، النشوة لا قينة الحان. ولو بقيت وحدي لزهقت روحي، أو جفت وذرتها الرياح، لا بد للنحلة من خلية.

وجدت الصحبة والراحة والاطمئنان، كما وجدت المدرسة التي أستكمل فيها تعليمي حين قدمت ما رضيت عنه من أوراقي إلى ناد عجيب. إنه وقف على من لمسهم الفن بعصاه السحرية، أيًا كان عصره أو لغته أو دينه أو جنسه أو لونه، والرجال والنساء سواسية ـ هم داخله أحياء، بينهم تواصل الأخوة وتراسل لا ينقطع، فسمح لي أن أنضم إليه، عضوًا منتسبًا! عرفت أنني -حتى قبل انضمامي إليه- كنت أكتب لهم. هم الذين يطلون على من وراء كتفي وأنا أكتب، أصبح رضاؤهم هو مطلبي الوحيد. لا تخلو ورقة لي من أثر خاف لبصماتهم، أو من إشارة مستترة إلى أعمالهم، فلغة أهل هذا النادي «صريحة وشفرة» في آن واحد، ولا تجد حريتها إلا في استعبادهم لها. وأول مادة في قانون هذا النادي هو توقير الكلمة سواء كانت من حروف أو أنغام أو حجر أو لون. لا طرد من هذا النادي لجريمة سوى جريمة العبث بكرامة هذه الكلمة.. فماذا يبقى لهم؟... ليس لهم جزاء سواها.

- مقطع من كتاب «أشجان عضو منتسب»، وهو السيرة الذاتية ليحيى حقي كما كتبها في عام 1974.

ترشيحاتنا