رؤى

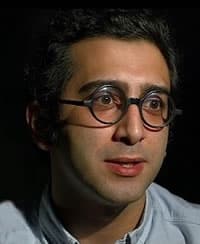

أوميد منتظريفلسطين: الإرث المنسي لليسار الإيراني

2025.07.21

مصدر الصورة : ويكبيديا

ترجمة: محمد السادات

المقالة الأصلية منشورة على مدونة VERSO في تاريخ 12 يونيو 2024 [1]

يضع أوميد منتظري رسمًا بيانيًّا للتضافر التاريخي للمقاومة والتعاون بين الماركسيين الإيرانيين والجماعات الإسلامية والتحررية الفلسطينية منذ النكبة، ويتساءل لمّ يتم تجاهل هذا التاريخ المشترك اليوم.

لقد خلقت الإبادة الجماعية في غزة تصدعات جديدة داخل اليسار العالمي؛ تصدعات أدت إلى قطع صداقات وعلاقات تضامن. وبالنسبة إلى اليسار الإيراني، سلكت تلك التصدعات منطقًا مركبًا. فبعض اليساريين الإيرانيين يدركون أن فصائل المقاومة الحالية في فلسطين هي حركات تحررية من أجل تقرير المصير، بينما يراها آخرون من نفس اليسار بطريقة سطحية من خلال خبرتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أي حركات متخلفة ورجعية. لم يكن هذا هو الحال دائمًا، كانت فلسطين هي القلب النابض لجبهة متحدة سابقًا، "حركة تحرر وطني" شاركت فيها العديد من الفصائل اليسارية الإيرانية. وبالعودة إلى تاريخهم المشترك ربما يمكنني فتح الطريق لاستعادة إرث اليسار الإيراني المنسي ذاك.

في عام 1969، هاجم فصيل من مقاتلي فتح، وهي المنظمة الرئيسية في حركة التحرير الوطني الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية)، ونجح في بسط سيطرته على كيبوتس أببينيا الواقعة على طول الحدود الأردنية الإسرائيلية. كان أحد قادة هذه العملية عضوًا في نواة شيوعية إيرانية عرفت لاحقًا باسم فدائيي الشعب الإيراني (OIPFG). وحملت بطاقة هويته الفلسطينية كفدائي اسم أبو العباس، بينما تعرفه شهادة ميلاده الإيرانية باسم علي أكبر صفائي فرحاني. إذًا ما الذي دفع الفدائي الإيراني للمحاربة بجانب الفلسطينيين في ذلك الوقت؟

قبل عام من تاريخ العملية، كان صفائي فرحاني ورفيقه علي صفاري أشتياني من الأعضاء الناجين من نواة شيوعية قمعها الشاه. بينما كانوا لا يزالون في إيران عام 1967، نشرت المجموعة كراسة بعنوان: "اهتمامات الحركة المناهضة للاستعمار وواجبات الشيوعيين" انتقدوا فيها انقلاب 1953 واعتبروا ما أعقبه حقبة "فشل الحركة المناهضة للاستعمار في إيران". فمن منظورهم، أوضحت سياسة الشاه الخارجية "إستراتيجية إمبريالية ضد الحركات التحررية التقدمية". ووفقًا لتحليلهم، فإن الوحدة الأيديولوجية بين الجماعات الشيوعية والاشتراكية والقومية والدينية في إيران ضد الشاه لم تتحقق أبدًا، وأن الإمكانية الوحيدة لـ"الوحدة في العمل" تتوقف على الكفاح المسلح والاشتباك مع فلسطين.

بعد نشر الكراسة، حددت منظمة الاستخبارات والأمن الإيرانية (السافاك) أعضاء المجموعة واعتقلتهم. هرب صفائي فرحاني وصفاري أشتياني من البلاد، لكن بدلًا من توجههما إلى موسكو، سافرا عبر العراق وسوريا ولبنان حتى بلغا وجهتهما النهائية وهي فلسطين. بالنسبة إليهما، كانت القضية الفلسطينية تعتبر ذات صلة حاسمة بين الماركسية ومناهضة الاستعمار، وأداة أساسية لإعادة الربط بين تقاطعهما. حوَّلت السنوات الثلاث الأولى صفائي فرحاني إلى محارب عصابات مخضرم، إذ اشترك في العديد من العمليات المسلحة في المنطقة. كما كتب أيضًا: "ما يجب على محارب العصابات معرفته".

بعد عودته إلى إيران في فبراير 1971، قاد صفائي فرحاني مجموعة مسلحة من الفدائيين الإيرانيين وهاجموا مركز شرطة سياهكال. أما صفاري أشتياني الذي كان مسؤولًا وقتذاك عن مستودع السلاح لفتح، فقد كان مسؤولًا عن تسليح تلك العملية، وهو الدور الذي لعبه في حروب العصابات لتلك المجموعة.

ظهرت مجموعة أخرى من محاربي العصابات بعد فترة قصيرة من عملية سياهكال –مجاهدي خلق (MEK)- الذين عرَّفوا أنفسهم كمجموعة يسارية إسلامية. تواصلوا أيضًا مع المقاتلين الفلسطينيين قبل بضع سنوات للإعداد والتدريب على المقاومة المسلحة. شكلت تلك الأحداث مجتمعة بدء الحقبة التي عرَّف فيها اليسار الإيراني نفسه بالنضال المسلح وحركة التحرر الوطني.

ألقي القبض على صفائي فرحاني من قبل القوات الأمنية في غضون شهور عقب عملية سياهكال، وتعرَّض للتعذيب ثم قتل. نشرت جريدة فتح الأسبوعية تأبينًا له في مقالة بعنوان: "إيران الأغوار وبالعكس". أحيت ذكرى مقتل صفائي فرحاني "شهيدًا" باسم أبو العباس، كقائد للفدائيين الفلسطينيين والفدائيين الإيرانيين.

لعبت فلسطين دورًا محوريًّا بالنسبة إلى الحركات الماركسية الإيرانية التي ظهرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي في تشكيل هويتهم. فقد اكتسبت حركة فتح في حرب الستة أيام في ظل منظمة التحرير ثقة وسمعة ذائعة الصيت في المنطقة؛ إلى الحد الذي جعل بطاقات هوية أعضائها (الفدائيين) تسهل عليهم الانتقال عبر الحدود الوطنية. كانت مجموعات المقاومة الإيرانية وثيقة الصلة بمنظمة التحرير، حيث لقبت أعضاءها بأسماء عربية وزودتهم ببطاقات هوية "الفدائي"، وفيما بعد زودتهم بوثائق هوية فلسطينية.

وصلت الموجة الأولى من الفدائيين والمجاهدين الإيرانيين إلى المخيمات الفلسطينية في الأردن قبل الحرب الأهلية في 1970. عرفت الحرب الأهلية الأردنية أيضًا بأيلول الأسود، الذي شهد صراعات عنيفة بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش الأردني. نتيجة لذلك، أرغمت المقاومة الفلسطينية على الانسحاب إلى سوريا ومن ثم لبنان ومعهم شركاؤهم الإيرانيون الذين حذوا حذوهم.

تعددت أوجه الدعم الذي قدمته منظمة التحرير الفلسطينية إلى المجموعات المسلحة الإيرانية. فبالمصطلحات الإستراتيجية على سبيل المثال، خصصوا مكتبًا للمجاهدين في الطابق الثاني من مبنى مهم مكون من أربعة طوابق يقع في مدخل مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين. أشرف عليهم ودربهم خليل الوزير(أبو جهاد) وصلاح خلف (أبو إياد)، الذي كان مشرفًا على العلاقات العسكرية والأمنية لفتح في ذاك الوقت.

اتخذ دعمهم بعدًا نظريًّا أيضًا. إذ كتب جورج حبش القائد البارز لليسار الفلسطيني ومؤسس الجبهة الشعبية مقدمة لأعمال القائد الفدائي الشهيد أمير بارفيز بويان في 1974. نشرت مقالات بويان أول الأمر في ربيع 1970 تحت عنوان: "ضرورة الكفاح المسلح وتفنيد أوهام البقاء". اعترف حبش بأهمية المقالة لترسيخها مفاهيمَ النضال المسلح لدى حركات التحرر الوطني، وأكد على أهمية الدور الذي لعبه مقاتلو حرب العصابات في تعزيز التضامن بين الشعب الإيراني والشعب العربي عمومًا والشعب الفلسطيني خصوصًا. بمساهمتهم مع الفلسطينيين كوَّن اليسار الإيراني اتصالًا مع حركات التحرر الوطني في المنطقة، وخصوصًا الحركات في لبنان والعراق واليمن وعمان. بثت موجات الراديو القصيرة مستجدات الحركات الثورية. تمركز بعض المقاتلين الإيرانيين في المخيمات للتنسيق مع ثوار المنطقة، بينما أرسل الآخرون في مجموعات من 10 إلى 15 مقاتلًا إلى معسكرات التدريب العسكري للقوات الفلسطينية.

زودت المخيمات الفلسطينية اليسار الإيراني برؤى مهمة للمنطقة وفهم متجدد لأبعادها الجيوسياسية. مكنهم ذلك من أن يصيروا معاصرين لزمانهم ومتسقين مع حركات التحرر الوطني الأخرى في الجنوب العالمي. كما سهلت هذه الشبكة من التحالفات فتح جبهات جديدة ضد نظام الشاه، وخصوصًا أثناء حرب الظفار في عُمان، حيث دعم الجييش الإيراني السلطان قابوس بينما انخرط المقاتلون اليساريون الإيرانيون في المعركة بجانب قوات التحرير العُمانية.

قد يكون صحيحًا أن اليسار الإيراني سعى إلى التواصل مع فلسطين لتعلم تكتيكات حرب المدن، لكن يبين لنا التاريخ أنهم انتهوا بالعيش مع الفلسطينيين، وكونوا روابط عاطفية، وتشاركوا الطعام، ووقعوا في الحب وأخيرًا حاربوا جنبًا إلى جنب. على حد قول تراب هاجشناس، وهو أحد المجاهدين الأوائل الذين تمركزوا بين الأردن ولبنان: "لقد طورنا جميعًا روابط عاطفية مع الناس في الأماكن التي تمركزنا فيها. لقد توحدنا مع تلك الأماكن. صفقنا في الاحتفالات وبكينا في الأحزان. تعلمنا اللغة سريعًا هناك واختلطنا بأهلها".

لم يكن اليسار هنالك منذ البداية. في غضون أسبوعين من النكبة في 15 مايو 1948، أصدر الاتحاد الإسلامي الإيراني الذي تم تشكيله أخيرًا دعوة إلى المتطوعين للانضمام إلى النضال في فلسطين. عقدت مواقع التسجيل في جميع أنحاء مدينة طهران، جاذبة بذلك المفكرين الإسلاميين الواعدين ورجال الدين لدعم القضية. تشير السجلات إلى أنه قد سجل حوالي 5000 مقاتل للانضمام إلى إخوانهم الفلسطينيين في المعركة. على الرغم من ذلك الاهتمام الكبير، رفض شاه إيران منحهم التصاريح اللازمة من أجل إرسالهم ما أدى إلى إلغاء المبادرة.

ركز رجال الدين الناقدين سياسيًّا والساخطين على موقف الشاه جهودهم، منذ فشلهم عقب النكبة وحتى الأيام الأولى من ثورة 1979، على النشاطات الثقافية والأدبية. يبين لنا فحص الأدب الفارسي عن فلسطين المنشور أثناء تلك العقود الثلاثة الدور الذي لعبه رجال الدين هؤلاء في تشكيل "المسألة الفلسطينية" في السياق الإيراني.

لنأخذ في الاعتبار مثلًا، الطبعة الفارسية عام 1964 لكتاب "مصير فلسطين وتاريخ القمع الاستعماري" للدبلوماسي الأردني أكرم زعيتر. برز العمل كواحد من أكثر الأعمال الأدبية تأثيرًا في فلسطين والمقاومة المسلحة المناهضة للاستعمار في إيران، وكانت الطبعة من ترجمة رجل الدين السياسي الشاب علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي تكفل بنشر الكتاب من دون تصريح أو تمويل. على الرغم من حظره من قبل السافاك فإن الكتاب تم تداوله على نطاق واسع. كما مدح رئيس الوزراء السابق محمد مصدق، الذي نفي بعد الانقلاب الأنجلو أمريكي في 1953.

بالوصول إلى هذه النقطة، كانت الكتابات السائدة في دوائر الحوزات القائمة في قم وطهران تتسم بمشاعر معادية للسامية إلى حد كبير. كان أحد الأمثلة البارزة على ذلك الخطاب المرسل من قبل المرجع الشيعي البارز في إيران آية الله البحبحاني إلى البابا في 1948. اعترض البحبحاني في خطابه على قتل الفلسطينيين المسلمين، لكن قبع في صميم مراسلته ما وصفه بالصراع الديني بين اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهو ما صاغه بلغة معادية لليهود بوضوح.

نأى هاشمي الشاب بنفسه عن السرديات المعادية للسامية. أما آية الله محمود تاليجاني، أحد مؤسسي جماعة من المسلمين والقوميين تدعى نيهزات أزادي (حركة الحرية لإيران) فقد كان مثالًا آخر على رجال الدين السياسيين. زار القدس في 1961 ليشهد المقاومة الفلسطينية وكتب تقريرًا عمَّا رآه في مسجد هيدايات في طهران.

في السنوات اللاحقة، دعم مجاهدي خلق الذين تشكلوا حديثًا رجال الدين السياسيين في مشروعاتهم المتعلقة بفلسطين. على سبيل المثال، أقر تراب هاجشيناس في مذكراته بالدور الريادي الذي لعبته نيهزات أزادي في تناول القضية الفلسطينية. في 1986، ترجمت جماعته بيان مقاطعة دولة إسرائيل الذي كتبه آية الله الخميني في منفاه ووزعوه في أرجاء البلاد.

بعيدًا عن رجال الدين، ساهم مفكرون مسلمون آخرون في الخطاب عن الاستعمار خلال تلك الفترة. على سبيل المثال، حدد علي شريعتي إبَّان حرب الستة أيام أوجه الشبه بين الصهيونية في البلاد العربية وشركات البترول البريطانية في إيران. وقد سافر كُتابٌ مسلمون مشهورون، مثل: جلال الدين أحمد وسيمين دانيشفر، إلى فلسطين ليتعلموا من النضال مباشرة. وبالتدريج، اكتسبت المقاومة الفلسطينية صدى أوسع في إيران على الصعيدين المدني والسياسي.

في السنوات ما بين حرب الأيام الستة في 1967 وحتى 1979، تعاون الثوار والماركسيون والقوميون مناهضو الاستعمار، والجماعات الإسلامية المعارضة لتشكيل جبهة موحدة باسم فلسطين لمواجهة الإمبريالية. أفزعت تلك الجبهة شاه إيران جدًّا إلى درجة وصفه لها بالبعث "الأحمر والأسود" أي الطيف الذي يجمع بين الحركات الماركسية والجماعات الدينية المناهضة للاستعمار في المنطقة.

في شتاء 1979، إبَّان الثورة في إيران، كان أول الضيوف الدوليين المدعوين إلى طهران للاحتفال بالنصر فلسطينيون. كان منهم ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وآخرون من قيادات حركة فتح. وصلوا إلى مطار طهران في 17 فبراير 1979، بعد مضي ستة أيام فقط على الثورة واستقبلهم أعضاء مجلس الثورة المشكل حديثًا الذين رافقوهم بعد ذلك إلى منزل آية الله الخميني.

غاب بشكل واضح من صور تجمعهم والاحتفالات ممثلو المجموعات اليسارية الإيرانية، لا سيما منظمتي الفدائيين الإيرانيين ومجاهدي خلق. مثَّل ذلك الغياب مؤشرًا على القطيعة بين الثورة الإيرانية وثوارها.

وصولًا إلى تلك اللحظة، كان النضال الفلسطيني حجر الزاوية لعديد من فصائل المقاومة الإيرانية الإسلامية والماركسية المناهضة للاستعمار، التي ألهمت ووحدت حركات التحرر الوطني ضد الملكية البهلوية والإمبريالية. تمزقت تلك الوحدة مع ثورة 1979. صعدت نيهزات أزادي إلى السلطة وانضم أعضاؤها إلى مجلس الثورة مؤسسين للحكومة المؤقتة بعد الثورة وأرسوا أسس الجمهورية الإسلامية. صار هاشمي شخصية مؤثرة في السياسة الإيرانية، إذ تطور دوره ليصير مغيِّرَ القواعد وصانع الملوك. وأعقب ذلك قمع واسع النطاق للمجموعات اليسارية أدى إلى مواجهات عنيفة ودموية عبر السنوات التي تلت ذلك.

إن تذكُّر المسار الذي ربط الحركات اليسارية بفلسطين لهو تذكُّر تاريخي مكثف -إنها الصورة الحاضرة التي غاب التعبير عنها- إنه الإرث المنسي، فمن الكرامة إلى الانكسار ومن النصر إلى الفشل ومن التقدم إلى التراجع. أليس ذلك في الواقع هو التعريف الفعلي للصدمة؟

بعد مرور أربعة عقود على الثورة، لا يتردد سوى صدى أصوات حفنة قليلة من المنظمات اليسارية الماركسية الإيرانية في المنطقة، وأقل منها في الشرق الأوسط. طوال تلك الفترة، نأى اليسار الإيراني بنفسه عن فلسطين والحركات الفلسطينية أمثال حماس، لخوفه من موقع الإسلام السياسي في حركات التحرر الوطني في المنطقة.

تجاهل كلٌّ من الدولة الإيرانية ومعارضوها اليساريون والماركسيون تاريخهم المشترك مع الحركة الفلسطينية. في أعقاب 7 أكتوبر على سبيل المثال، أدانا إسرائيل لكن كل منهما بخطاب من موقف مختلف. دعمت الأولى عملية طوفان الأقصى بينما أدان الآخرون حماس. تحدثت الأولى من منطلق الدفاع عن الإسلام، بينما أعرب الآخرون عن مخاطر الأصولية الدينية. بالنسبة إلى الجبهتين، لم يكونا مهتمين بحماس في حد ذاتها وإنما بدور الإسلام في الصراع.

باتباعه الماركسية السوفيتية، اعترف اليسار الإيراني بحركات التحرر الوطني على أنها شكل من أشكال المقاومة ضد الإمبريالية والتبعية للغرب، لها مساهمات مفيدة للثورات التقدمية والبرجوازية الديمقراطية الوطنية نحو الاشتراكية. إذ أعاد كامران ماتن تقديم معضلة التحرر الوطني إلى نقاشات اليسار الراديكالي داخل إيران.

من ناحية أخرى، قدرت الماركسية العربية حركات التحرر الوطني كأساس لبناء جبهات موحدة بين مجموعات المقاومة العربية في المنطقة، التي شملت فصائل إسلامية وغير إسلامية. ووفقًا للمُنظِّر اللبناني مهدي عامل، حُدد الإسلام في مجال "الممارسات السياسية الطبقية المتضاربة". وقد نُشر كتاب عامل بعد وفاته وهو كتاب قائم على مسوَّدة غير منتهية كان قد بدأ كتابتها بعد ثورة 1979 في إيران. بالنسبة إلى عامل لم تكن المسألة "إذا ما كان الإسلام سياسيًّا (زمنيًّا) أم لا (وبالتالي روحيًّا)"، بل "كيف نحدد موقف الإسلام السياسي".

على الرغم من الأوضاع السياسية في السبعينيات، لم تنخرط المجموعات الماركسية الإيرانية في الخطاب الماركسي العربي، ربما لأن كتاباتهم كانت عصية على الترجمة إلى الفارسية. وبالتالي، افتقرت أطرهم النظرية إلى الرؤى النقدية للتنظيم في مجتمع مقسم حسب الطبقة والدين والأقليات القومية. بالطبع، أدى ذلك إلى انقطاع الحوار بينهم سريعًا.

لنأخذ مثلًا ملاحظة جورج حبش على أعمال قائد الفدائيين الإيرانيين أمير بارفيز بويان. لقد أعاد التأكيد على "الحتمية التاريخية" لشخصية المقاتل الطليعي، لكنه أصر على ضرورة تناول قضية التطور من المستوى الطليعي إلى مستوى الحزب الثوري بنفس الاهتمام. فمن وجهة نظر حبش، أن كسر حدود الديكتاتورية لن يعبد الطريق أمام الجماهير للانضمام إلى المنظمات الثورية. بما إن بويان قد قتل أثناء كتابته، فقد خلص إلى: "يقع هذا العبء على أكتاف أجيال المستقبل". لم يُسمع تحذير حبش. فشل طليعة الماركسيين الإيرانيين في تنظيم الجماهير، وجاءت الثورة الإيرانية لتفوت التوافق مع ثوارها.

لقد كُتب تاريخ حركة التحرر الوطني في المنطقة على أنه من النوع المتجانس غير العلماني وغير الديمقراطي. إذ يكمن وراء سرد وتأريخ الباحث الإيراني بيمان وهب زاده في هذا الموضوع، متاهة خلفيتها سوداء يقبع فيها وحش الإسلام السياسي في سبات عميق. إن الجماعات اليسارية والإسلامية المختلفة والمتباينة التي تعاونت وشكلت جبهة موحدة لـ"حركة التحرر الوطني"، فعلت ذلك مع الحفاظ على خصوصياتها. وقد أدى عدم رؤيتهم لتعدديتهم وتسطيح خصوصيتهم إلى إيقاعهم في شرك الذاتية الإبستمولوجية للدولة وعلاقاتها الدولية. تزودنا مقالة إسكندر صاديقي بروجيردي الأخيرة بمثال على موقع الجمهورية الإسلامية ومقاربتها للدولة الإسرائيلية. كما تحث نجمة سهرابي على ضرورة الفصل بين العملية الثورية والنتائج الثورية.

أثناء العصر الذهبي للنضال المسلح في سبعينيات القرن الماضي، قدمت حركات التحرر الوطني إطارًا نظريًّا للتعاون بين جماعات المقاومة الإسلامية واليسارية المناهضة للاستعمار في الشرق الأوسط. لكن تلاشى ذلك الإطار من النقاشات المعاصرة بين اليسار. أثناء المناظرة الأخيرة بين أندرياس مالم وماتن كامينير، انتقل النقاش بلا شك نحو مسألة الجبهات الموحدة والحركات العابرة للحدود الوطنية. أشار مالم إلى الانقسام الخاطئ بين المقاومة الإسلامية والعلمانية الديمقراطية ودعا إلى إعادة تركيز الخلافات والنقاشات النظرية داخل اليسار حول الجبهة المشتركة. كما أكد صراحة على أن: "أبدى اليسار في الشمال العالمي القليل من الاهتمام إن وجد، منذ أحداث 7 أكتوبر، لليسار الموجود هناك". لهذا نحن في حاجة إلى العودة إلى خبرة حركات التحرر الوطني في الجنوب العالمي.

يجب علينا لإضفاء المعنى والعقلانية لهذا التاريخ أن نسترجع أصول الماركسية في المنطقة. قبل أكثر من قرن من الزمان، أي منذ ولادة الاشتراكية في إيران والثورة الدستورية عام 1905، صاغ مؤسس الجمهورية الاشتراكية السوفييتية الإيرانية ميرزا كوتشاك خان مشكلة الإسلام في رسالة إلى لينين: في مجتمع مسلم يضم العديد من الأقليات القومية والدينية، ما هي إجابات اليسار على مشكلة الجبهة وعلاقتها بالجماهير؟

بالنسبة إلى اليسار الإيراني، تذكر فلسطين هو تذكر العلاقات التي كانت ذات مرة تربطهم بجبهة موحدة على نطاق المنطقة. إنه تذكر إرثهم المنسي.

1- https://www.versobooks.com/en-gb/blogs/news/abandoned-legacy-the-left-of-iran-and-palestinians?srsltid=AfmBOoothQi5I78KeaGXUf1y10JN_jpcCtcu-bKhj1rWftObO8wT8L3s

ترشيحاتنا