هوامش

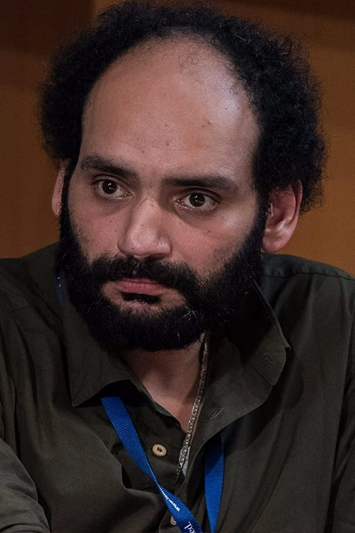

زياد عقلالحراك السياسي في العالم العربي بين 2011 و2019

2019.06.01

الحراك السياسي في العالم العربي بين 2011 و2019

منذ اندلاع الثورات العربية في 2011 اتسم المشهد السياسي في العالم العربي بحالة من الحراك المستمر. بدأت الدائرة من تونس في 14 يناير 2011، ثم انتقلت إلى مصر، وليبيا، والبحرين، وسوريا، ثم بعد ذلك اليمن. وأخيرًا انتقل الحراك بشكل قوي إلى الجزائر والسودان، هذا بخلاف ما تمر به البلدان الأخرى من توترات وتحولات. نستطيع أن نقول دون شك إن هناك رابطًا بين التحركات التي شهدتها الدول العربية المختلفة على مدار ما يقترب من 10 سنوات، وهي فترة زمنية غير طويلة في تاريخ الدول وتحولاتها السياسية والاجتماعية. ونستطيع أن نقول أيضًا إن منبع الحراك في بلدان العالم العربي يتشابه في الكثير من الحالات.

يلجأ البعض إلى تحليل هذه الحالات على أرضية نظرية المؤامرة، وهي رؤية مبنية على وجود مخطط عقلاني ومقصود يقوده طرف خفي، ويهدف إلى إسقاط الدول العربية. ولكن البحث الموضوعي في هذا الشأن وفقًا لنظريات أصول الثورة، يدل على أن كل الدول التي شهدت انتفاضات وتحركات سياسية متشابهة، كانت تعاني من ظروف سياسية واجتماعية متشابهة بدورها، إذ كانت الأنظمة الحاكمة في الحالات المختلفة تمارس السلوك ذاته، وهناك الكثير من السياقات التي تكررت في أكثر من حالة من الحالات المذكورة على مدار السنوات القليلة الماضية.

كما شرحت الكثير من نظريات علم الاجتماع السياسي عن فعل الثورة، سواء في قيامها وأصولها، أو استمرارها ودوامها، أو في النهاية نتائجها، نجد أنه وفقًا لتلك التحليلات، كان العالم العربي ولا يزال رهن حالة مستمرة من التحول السياسي والاجتماعي منذ العام 2011. ولكن مما لا شك فيه أن الحالات تتنوع، وذلك وفقًا لسياقات ومعايير تخضع لها كل حالة على حدة، وتخضع أيضًا لظروف تاريخية متميزة لا تتكرر بالضرورة في كل نموذج.

نماذج مختلفة

بالنظر إلى نموذج تونس على سبيل المثال، نجد أن رسوخ الهيكل البنيوي للدولة وموقف القوات المسلحة، خصوصًا إذا نظرنا إلى ندرة حالات الانشقاق التنظيمي داخل الجيش، كانا من أهم العوامل التي صنعت سياق ما بعد الثورة فيها. والجدير بالذكر أن سياق ما بعد الثورة ليس أحد عوامل نجاح الثورة أو فشلها في تحقيق أهدافها، فالثورات عبر التاريخ طالما تحكمت فيها عوامل تتعلق بأمور مثل تحالفات المجتمع الدولي، أو قدرة التنظيمات السياسية المعارضة على إنتاج وتصعيد القيادات الثورية السياسية، أو موقف القوى العسكرية، أو نمط العملية الثورية في حد ذاته. وبالتالي تخضع العملية الثورية للظروف التاريخية والبنيوية في كل حالة، لذلك لن يفيد التعميم النظري أغراض التحليل المبتغى.

تطرح حالتا الجزائر والسودان هذه التساؤلات مرة أخرى، أي التساؤلات المتعلقة بتمدد حالة الربيع العربي، أو بصيغة أخرى، حالة الحراك السياسي المرتبطة بمفهوم أصول الثورة origins of revolutionالذي صاغه الباحث في علم الاجتماع السياسي جاك جولدستون. كما تقدم كلتا الحالتين نموذجًا عمليًا لمفهوم دورة التظاهرات، أو cycle of protest الذي أسهب فيه سيدني تارو. فهناك نقاط تربط بين موجات الاحتجاج في السياقات المتماثلة، وهو ما أكد عليه تارو في كتاباته النظرية، وما يبدو أنه يتبلور في العالم العربي على مدى زمني من غير الممكن وصفه بالطويل في سياق الثورات المقارنة. ومن ثم يصبح السؤال الأكثر أهمية، وموضوعية متعلقًا بأسس التشابه أو الاختلاف بين حالتي الجزائر والسودان من ناحية، وبين الحالات والنماذج التي شهدها العالم العربي خلال العام 2011 في أماكن متنوعة من ناحية أخرى.

لقد شهد عام 2011 عددًا من نماذج التحرك السياسي في العالم العربي، والتي اتخذت مسارات مختلفة في سياق الأحداث. النموذج التونسي شهد حراكًا سياسيًّا قاده الجماهير في المقام الأول. ثم قام هيكل الدولة بصياغة العملية السياسية التي تلت حالة الحراك التي شهدتها تونس. وكان لهيكل الدولة أثر واضح على تعديل مسار مخرجات الثورة.

على جانب آخر، كان نموذج البحرين مختلفًا كل الاختلاف، إذ قامت شبكات المصالح الدولية المتمسكة بتأمين النفط وبأمن منطقة الخليج بالتدخل العسكري المباشر لإجهاض حالة التظاهرات الوليدة. أما سوريا وليبيا فقد كانتا مختلفتان عن الحالات الأخرى، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفروق في الهيكل البنيوي للدول، وما بها من مؤسسات، سواء المؤسسات السياسية أو العسكرية. وقد كان هذا العامل فارقًا بين نماذج الربيع العربي المختلفة وحالات الحراك السياسي في الدول العربية. وبسبب ضعف المؤسسية في نماذج سوريا وليبيا، وهشاشة هيكل الدولة، اتجهت الأمور إلى حالة من الانقسام السياسي والعسكري، وبات من غير الممكن إجراء عملية سياسية على غرار تونس.

المسارات السابقة تتعلق في الأصل بعاملين: نمط الاحتجاج من ناحية، والنخب التي أفرزها هذا الاحتجاج من ناحية أخرى، وهي عوامل متكررة ومؤثرة في نموذجي الجزائر والسودان. ومن ثم، فهناك أرضية مشتركة بين كل حالات الحراك السياسي التي شهدها العالم العربي منذ عام 2011 وحتى الآن. في مرحلة أصول الثورة، نجد أن السياقات بين النماذج المختلفة كانت شديدة التشابه؛ التضييق على العمل العام، وغياب المشاركة السياسية بشكل يتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص كانا من أحد العوامل التي عرفتها هذه الدول العربية في مجملها، وكانا أيضًا من بين العوامل التي أدت إلى ظهور كيانات سياسية واجتماعية غير مؤسسية قامت بإحداث تغيير في المشهد الكلي للسياسة في العالم العربي. وبالطبع كانت السياقات مختلفة عن بعضها البعض، ولكن تظل الفكرة الرئيسية في الانتفاضات والتحركات السياسية في العالم العربي أخيرًا هي صراعات المجتمع وتنظيماته مع النظم السياسية الحاكمة، وهو ما يتكرر اليوم بعد مرور سنوات قليلة في الحالة الجزائرية والسودانية.

منطق أصول الثورة لا يزال مستمرًا في حالتي السودان والجزائر. فلا نزال بصدد عوامل متنوعة تتكرر في العالم العربي. على سبيل المثال، الحالة الجزائرية بها الكثير من التشابه مع الحالة المصرية من حيث موقف قوى المعارضة من النظام السياسي فيما يتعلق بالتمديد، أو مخطط التوريث لرئيس لا يحظى بالدعم الشعبي الكافي، ولا تنطبق عليه قواعد القيادة السياسية، وهي حالة تنطبق على كل من محمد حسني مبارك، وعبد العزيز بو تفليقة. هناك تكرار في الحالتين المصرية والجزائرية لفكرة الإرادة الشعبية لإزاحة الرئيس، دون الاتفاق على مرحلة ما بعد إزاحته، وهو ما يعد مشهدًا معتادًا في تاريخ الثورات المقارنة comparative revolutions والسياسات التنازعية contentious politics ويظهر في تلك النقطة دور الهيكل البُنيوي للدولة في التأثير على نتائج الثورات. ففي الجزائر لعب الهيكل الصلب للدولة دورًا هامًا حيث قامت المؤسسة العسكرية بتولي القيادة بشكل مؤقت انتظارًا لعملية سياسية ديمقراطية تقوم بتنظيمها المؤسسة العسكرية التي صعدت إلى سدة الحكم المباشر في أعقاب الاضطراب السياسي.

المشهد في السودان يتشابه في المنطلق ذاته؛ فالسودان أيضًا تشهد حالة من حالات الحراك السياسي غير المدروس فيما يتعلق بمخرجاته، وتشهد حالة من الصراع بين القوى المدنية والمجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم مقاليد السلطة بعد حالة الحراك السياسي في البلاد. ولكن اختلاف قدر التدخلات الإقليمية والدولية في كل من الجزائر والسودان يصنع فارقًا في النموذجين. يخضع تقييم دور التدخلات الخارجية لعدد غير قليل من المعايير، ويندرج تحت سياقات سياسية تختلف من مشهد لآخر. الملف السوداني يظل في الفترة الحالية خاضعًا لتدخلات إقليمية وأوروبية لدول معنية بالشأن الأفريقي. الجزائر لها عددًا آخر من الحسابات بسبب وضعها في العالم العربي سياسيًّا من ناحية، وموقعها الجيواستراتيجي من ناحية أخرى. فالجزائر في النهاية هي إحدى القوى العسكرية ذات الثقل في العالم العربي، وتمثل سواحلها بوابة للهجرة غير الشرعية لجنوب أوروبا، كما أنها أيضًا جزءًا من تحالفات جنوب منطقة المتوسط السياسية، ومن ثم، سيكون للحراك السياسي في الجزائر العديد من التبعات من قبل قوى إقليمية ودولية، وهو ما يمكن أن يعطل تطور الصراع بين قوى المعارضة والمجلس العسكري، وأيضًا بين صراعات الأدوار المختلفة التي تقوم بها العديد من القوى الخارجية.

نعود مرة أخرى إلى حالة الحراك السياسي في كل من السودان والجزائر، ومدى ارتباط هذا الحراك بحالة الحراك السياسي التي شهدها العالم العربي خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا منذ العام 2011. الجدير بالذكر أن الحراك السياسي والاجتماعي الذي ساد في عدد من الدول العربية في 2011 لم يكن وليد اللحظة، بل كان هناك بناء تصاعدي للتنظيم السياسي في العالم العربي خلال السنوات العشر الماضية (وربما أكثر) من خلال قوى المعارضة السياسية من ناحية، وزيادة دور المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في المجال العام من ناحية أخرى. مصر تحديدًا أحد أهم نماذج تصاعد الاحتجاج على مدى زمني طويل. فمنذ مطلع الألفية شهدت مصر عددًا من الحركات السياسية والاجتماعية، والمبادرات الجماهيرية، وظلت تلك الظاهرة حاضرة في المشهد السياسي في مصر حتى تبلورت لحراك سياسي جمعي في العام 2011. بدأت علامات تنامي الحراك في مصر، على سبيل المثال، مع الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، ثم تلا ذلك التظاهرات التي اندلعت احتجاجًا على العدوان الأمريكي على العراق. ثم جاء تأسيس حركة كفاية؛ التنظيم السياسي الأول الذي رفض التوريث الذي طمح إليه نظام حسني مبارك صراحة. جاءت بعد ذلك نماذج مختلفة من الحركات غير المؤسسية، أو السياسية، أو الاجتماعية، التي أعلنت رفضها لمسار النظام، مثل حركة 9 مارس، والتي كانت معنية باستقلال الأكاديميين في الجامعات عن سلطة الدولة، وحركة استقلال القضاة، ثم حركة كلنا خالد سعيد، التي كانت تهاجم ممارسة العنف من قبل جهاز الشرطة، ثم الحملة الشعبية لدعم البرادعي، وهي الحركة التي كانت تسعى لطرح محمد البرادعي بديلًا في مواجهة النظام.

كان هذا النموذج موجودًا في كل حالات الربيع العربي التي شهدتها الدول في العام 2011، وتكررت هذه المواقف نفسها في ذلك التوقيت ولا تزال تتكرر اليوم في المشهد في الجزائر أو السودان. ومفهوم البناء التصاعدي للحراك السياسي المعارض في العالم العربي كان موجودًا في أكثر من حالة؛ في ليبيا على سبيل المثال، كانت مذبحة سجن بو سليم وأحداث القنصلية الإيطالية، إذ قام نظام القذافي بالتعامل بعنف شديد مع المحتجين، وكان هذا أحد أهم أسباب ظهور حراك سياسي في المنطقة الشرقية، امتد لسنوات طوال حتى تبلور في 17 فبراير 2011 في بنغازي. البحرين كان بها خلاف سياسي حول وضع الشيعة بها منذ فترة سبقت العام 2011، وكان هذا الخلاف أرضية لإفراز عدد من التنظيمات التي كانت رافضة لسياسات النظام البحريني في التمييز الطائفي. أما سوريا فقد قاد المشهد بعدان رئيسيان وأوصلاه إلى حالة من البناء التصاعدي، البعد الأول هو خلافة بشار الأسد لوالده حافظ الأسد، وهو ما خلق حالة من الحراك السياسي، وصنع أيضًا أرضية مشتركة للعمل العام بين عدد من قوى المعارضة، والعامل الثاني الذي أثار حراكًا لسنوات ممتدة هو التفرقة بين عناصر المجتمع المتمثلة في طوائف السنة والشيعة، وغياب أي قواعد لمفهوم المواطنة في إدارة هذا الملف.

لا تختلف حالتا الجزائر والسودان في الوقت الحالي كثيرًا عن هذا السياق. في كلتا الحالتين كان هناك عدد من القضايا التي استثارت قوى المعارضة والحركات الاجتماعية للانخراط في حالة من الحراك استمرت لسنوات. لعل القاسم المشترك بين الحالتين هو طول فترة بقاء الرئيس، سواء عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، أو عمر البشير في السودان. فيما يتعلق بالجزائر، كانت خلافة بو تفليقة إحدى الأرضيات التي أدت لصناعة حراك سياسي واجتماعي في الداخل الجزائري، خصوصًا في ظل تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة من ناحية، ومحاولات تعديل الدستور للسماح ببقائه أو استمراره في السلطة من ناحية أخرى. وفي ظل قوة المجتمع المدني ونفوذه في السياق الجزائري، كان هذان العاملان كفيلان ببدء حالة من الحراك السياسي استمرت لسنوات. السودان عرفت هي الأخرى مثل هذه الظروف، بالذات فيما يتعلق باستمرار وجود البشير في السلطة، ولكن المجتمع المدني في السودان لا يحظى بالقوة نفسها مثل المجتمعات المدنية في دول غرب شمال أفريقيا. ومن ثم كان الفاعلان الرئيسيان في تأجيج الحراك هما عنف النظام في التعامل مع المحتجين، وهو ما أدى للمزيد من الفاعلية لقوى المعارضة، واتهامات الفساد التي أحاطت نظام كل من البشير وبوتفليقة في أكثر من ملف.

استمرار الحراك

ما نحاول إثباته في هذا السياق، أن الاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم العربي تعود إلى أسباب متشابهة في الكثير من الحالات، على الرغم من تفاوت الفترات الزمنية التي تظهر خلالها تلك الاضطرابات. ويظل السؤال المحوري هو، هل تعد حالة الحراك السياسي الموجودة الآن في كل من السودان والجزائر استمرارًا لحالة الحراك التي خبرها العالم العربي في 2011؟ والاجابة بالتأكيد هي نعم، فمفهوم أصول الثورة يتكرر في العديد من نماذج العالم العربي، إذ تتشابه السياقات السياسية والاجتماعية، وأيضًا أسس صناعة الحراك السياسي، مع الاختلاف في طبيعة التنظيم. المشهد في الجزائر والسودان يحمل الكثير من الأسئلة تجاه استمرارية وشعبية نظم ما بعد الاستعمار في المنطقة. منذ حركات التحرر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كانت هناك قواعد حاكمة لشرعية الأنظمة السياسية تتعلق بقدرتها على التخلص من الاستعمار. ولكن مع استمرار هذه الأنظمة لسنوات، وسوء الأداء على الصعيد المحلي، باتت المجتمعات العربية في حالة من السعي إلى إعادة صياغة أُسس الشرعية السياسية للنظام، وتبلورت تلك الفكرة في العديد من الأعمال الجمعية منذ 2011، وتتكرر اليوم بعد مرور سنوات في كل من السودان والجزائر.

هناك استمرارية في حالة الحراك السياسي المعارض في العالم العربي، بالنظر إلى استمرار العديد من الأوضاع التي طالما اعترضت عليها المجتمعات في العالم العربي. حالتا الجزائر والسودان هما في الواقع تعبير صريح عن استمرار أزمة سياسية بين القوى المدنية، والقوى العسكرية في العالم العربي، وهي معضلة تم خلقها من خلال غياب الممارسة السياسية التي تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص على مدار سنوات. وجود العديد من التشابهات بين ما جرى في 2011 وما يجري في 2019 لا يعني أن حالتي الجزائر والسودان تشكلان موجة جديدة من دائرة التظاهر أو الاحتجاج في سياق الربيع العربي، بل هما في الواقع استمرار للشرارة التي اندلعت في 2011 في تونس، وهذا لأن أصول الثورة هي نفسها في كل الحالات. وطريقة تعامل الأنظمة مع الحراك السياسي تتشابه هي الأخرى؛ فقمع المجتمع المدني والتضييق على الحريات يُعدان قاسمين مشتركين بين كل الحالات. تحكم المؤسسة العسكرية في قيادة وصياغة العملية السياسية في مرحلة ما بعد الثورة، أو انشقاق المؤسسة العسكرية إلى أطراف متصارعة كذلك أنماط سائدة في كل حالات الربيع العربي. والجدير بالذكر أن هذه العوامل التي تشكل أصول الثورة لم تتغير في العالم العربي خلال السنوات الماضية. وبالتالي لسنا بصدد سياق سياسي جديد تنتج عنه موجة جديدة للثورات والاحتجاجات وفقًا لقواعده وأبعاده، فما يزال العالم العربي تحت وطأة السياق السياسي ذاته على الرغم من حدوث عدد من الاضطرابات في بلدان كثيرة. لذا فعوامل تأجيج حراك 2011، هي العوامل نفسها التي أفرزته؛ ومن غير الممكن أن نطلق عليها موجة ثانية في ظل هذا الإطار، فهي استمرار لحراك بدأ في 2011 ولم ينته بعد.

ترشيحاتنا